L’énergie marine, un pari d’avenir

Clémence Cireau, journaliste indépendante

Collaboration spéciale

En 2010, Hydro-Québec, en collaboration avec RER-Hydro, a installé 2 hydroliennes près du Vieux-Port de Montréal. Malgré le soutien du gouvernement péquiste, et les investissements de la firme américaine Boeing, le projet-pilote est tombé à l’eau en 2011. RER-Hydro a fermé ses portes. En Europe, des projets semblent viables. Où en est le développement des différentes technologies hydroliennes dans le monde?

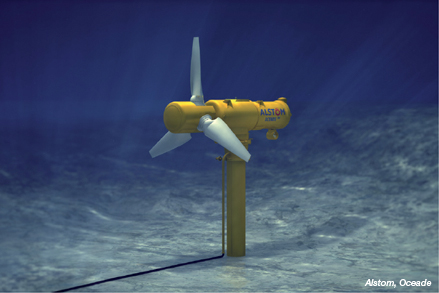

L’hydrolienne fonctionne comme sa jumelle terrestre, l’éolienne. Au lieu du vent, elle utilise la force des courants marins pour produire de l’électricité. Au contact de l’eau, les pales sous-marines tournent et envoient de l’énergie dans une génératrice, généralement intégrée à l’axe vertical fixé sur les fonds marins. Cette énergie électrique est ensuite acheminée à terre grâce à des câbles de raccordement. Les courants des marées sont réguliers et prévisibles. L’estimation de la production est ainsi plus juste qu’avec les courants éoliens ou l’énergie solaire. Les hydroliennes doivent être installées dans des zones où les courants sont compris entre 2 et 5 m/s. Les possibilités se restreignent d’elles-mêmes.

Les défis dans la mise en place et l’entretien des hydroliennes sont nombreux. «La source principale d’énergie est à la fois la force et la contrainte», explique Marc Le Boulluec, ingénieur à L’Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer (IFREMER). En effet, l’environnement marin est très agressif. D’une part la résistance aux efforts des courants et de la houle nécessite des structures et des ancrages bien dimensionnés. D’autre part, l’eau salée, les graviers et le sable remués par les courants et la houle peuvent endommager les matériaux et des microalgues peuvent s’accumuler sur les pales. Quant aux câbles de raccordement, ils doivent être maintenus au fond avec précaution. «Il faut souvent les enfouir à proximité des côtes afin de ne pas gêner les pêcheurs, les plaisanciers et les utilisateurs du domaine maritime en général», spécifie le scientifique français. Des débats entre les différents acteurs sont nécessaires afin de définir des zones d’accès limités réservées aux hydroliennes. Les biologistes aussi s’interrogent sur les conséquences de ces parcs hydroliens. Quelle est la toxicité des différents produits antisalissure utilisés? Les défis dans la mise en place et l’entretien des hydroliennes sont nombreux. «La source principale d’énergie est à la fois la force et la contrainte», explique Marc Le Boulluec, ingénieur à L’Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer (IFREMER). En effet, l’environnement marin est très agressif. D’une part la résistance aux efforts des courants et de la houle nécessite des structures et des ancrages bien dimensionnés. D’autre part, l’eau salée, les graviers et le sable remués par les courants et la houle peuvent endommager les matériaux et des microalgues peuvent s’accumuler sur les pales. Quant aux câbles de raccordement, ils doivent être maintenus au fond avec précaution. «Il faut souvent les enfouir à proximité des côtes afin de ne pas gêner les pêcheurs, les plaisanciers et les utilisateurs du domaine maritime en général», spécifie le scientifique français. Des débats entre les différents acteurs sont nécessaires afin de définir des zones d’accès limités réservées aux hydroliennes. Les biologistes aussi s’interrogent sur les conséquences de ces parcs hydroliens. Quelle est la toxicité des différents produits antisalissure utilisés?  La dynamique des bancs de poissons est-elle modifiée par le changement des courants, le transport ou la stagnation des sédiments? Y a-t-il des risques de collision avec les mammifères marins? Ou au contraire, les hydroliennes peuvent-elles créer des zones de protection et de nouveaux récifs artificiels? Des études d’impact sont en cours pour déterminer les risques pour les écosystèmes marins. La dynamique des bancs de poissons est-elle modifiée par le changement des courants, le transport ou la stagnation des sédiments? Y a-t-il des risques de collision avec les mammifères marins? Ou au contraire, les hydroliennes peuvent-elles créer des zones de protection et de nouveaux récifs artificiels? Des études d’impact sont en cours pour déterminer les risques pour les écosystèmes marins.

L’Europe pionnière

Le Royaume-Uni a été le pionnier dans la conception d’hydroliennes. «La situation insulaire du pays accentue le besoin d’indépendance énergétique», explique monsieur Le Boulluec. Le projet le plus important au niveau mondial se situe en Écosse. En septembre 2013, le gouvernement a donné son accord pour la construction du plus grand parc hydrolien du monde. Le consortium MeyGen a choisi un emplacement entre le nord de l’Écosse et l’île de Stroma. Le projet devrait fournir à terme 40 000 foyers en électricité. Également au Royaume-Uni, l’entreprise Marine Current Turbines a développé des systèmes de production d’électricité hydrolienne. La première a été mise à l’eau en 2003. En 2012, Siemens a racheté la société. Autre entreprise anglaise sur ce marché, la compagnie Tidal Generation Ltd, créée en 2005, a été rachetée par Alstom en 2013.

La France a le second plus important potentiel de production hydrolienne. En 2008, l’entreprise Sabella a immergé la première hydrolienne française dans l’embouchure de l’Odet, en Bretagne. Son concept Sabella D10 a été lauréat de l’Appel à manifestation d’intérêt de l’Ademe «démonstrateurs énergies marines» en 2009. Elle devrait être immergée au printemps 2015 dans le passage du Fromveur. En collaboration avec GDF Suez, elle fournira l’île d’Ouessant, non raccordée au réseau national d’électricité. En 2008, EDF a également testé des hydroliennes développées par la société irlandaise OpenHydro, propriété de DCNS depuis 2013. Quatre unités ont été installées devant Paimpol, au large de Ploubazlanec et de l’île de Bréhat. La France a le second plus important potentiel de production hydrolienne. En 2008, l’entreprise Sabella a immergé la première hydrolienne française dans l’embouchure de l’Odet, en Bretagne. Son concept Sabella D10 a été lauréat de l’Appel à manifestation d’intérêt de l’Ademe «démonstrateurs énergies marines» en 2009. Elle devrait être immergée au printemps 2015 dans le passage du Fromveur. En collaboration avec GDF Suez, elle fournira l’île d’Ouessant, non raccordée au réseau national d’électricité. En 2008, EDF a également testé des hydroliennes développées par la société irlandaise OpenHydro, propriété de DCNS depuis 2013. Quatre unités ont été installées devant Paimpol, au large de Ploubazlanec et de l’île de Bréhat.

La présentation des installations n’est pas exhaustive. Des projets en Norvège, au Danemark, en Alaska sont en cours. «Les installations en fonctionnement dans le monde restent marginales. Pour le moment, l’objectif est de valider les processus», constate Marc Le Boulluec. Une hydrolienne peut en moyenne alimenter 1000 familles. «Il va falloir installer des champs importants pour pouvoir répondre aux besoins des populations.»

Énergie houlomotrice

Les vagues marines recèlent d’extraordinaires quantités d’énergie brute et représentent la plus vaste source d’énergie renouvelable encore peu exploitée.

Dans les eaux profondes, les vagues peuvent se déplacer sur des milliers de milles nautiques avant que leur énergie ne se dissipe sur les côtes. L’énergie houlomotrice produite au large parvient au bord du plateau continental en conservant son énergie jusqu’à ce qu’elle atteigne les fonds de 200 m environ. L’interaction entre les vagues et le fond marin réduit progressivement la forte puissance des vagues. Dans les eaux profondes, les vagues peuvent se déplacer sur des milliers de milles nautiques avant que leur énergie ne se dissipe sur les côtes. L’énergie houlomotrice produite au large parvient au bord du plateau continental en conservant son énergie jusqu’à ce qu’elle atteigne les fonds de 200 m environ. L’interaction entre les vagues et le fond marin réduit progressivement la forte puissance des vagues.

Par rapport au vent, les vagues ont l’avantage d’être constantes et les conditions océaniques peuvent être connues plus de 48 heures à l’avance avec une bonne précision. Les prévisions météorologiques exactes sur le vent ne sont disponibles que quelques heures à l’avance. Un autre facteur rendant l’énergie houlomotrice particulièrement intéressante pour générer de l’électricité est sa forte densité de puissance, en comparaison avec la faible densité de puissance des énergies  solaire ou éolienne. solaire ou éolienne.

Ouvrir une video dans une nouvelle fenêtre

Source: AW-Energy Oy, Wello Oy

|

Au Canada, la baie de Fundy est un des sites au monde ayant le plus fort potentiel en matière d’énergie hydrolienne. En 2015, la société OpenHydro y installera 2 turbines qui devraient fournir l’électricité à environ 1000 ménages. Mais ce qui est particulièrement intéressant pour le pays, ce sont les hydroliennes de rivières. «Les lieux potentiels sont très nombreux. De taille plus petite, elles permettent un approvisionnement direct de communautés réduites et isolées.» La firme montréalaise Idénergie propose des petites hydroliennes de rivières pour usage domestique en «kit IKEA».

«Dans un contexte mondial de fluctuation du prix du pétrole et de controverses autour du nucléaire, l’énergie hydrolienne est un pari d’avenir. Les hydroliennes prendront toute leur place dans le bouquet des énergies.» Aujourd’hui, les coûts restent deux à trois fois supérieurs aux autres productions. «Avec l’augmentation du nombre de parcs hydroliens, les prix vont s’ajuster au marché.» Les grands groupes industriels mondiaux se positionnent en investissant dans des entreprise en démarrage prometteuses. Les gouvernements, eux, restent frileux. Antoine Rabain est responsable du pôle énergies et technologies vertes chez Indicta, une société d’analyse économique et de conseil. Dans un article du quotidien Le Monde du 25 février 2013, il pronostiquait : «À terme, il ne devrait rester que quatre ou cinq leaders mondiaux, et il y aura une prime aux premiers entrants.»

Ouvrir une video du parc éolien EDF de Paimpol Bréhat

dans une nouvelle fenêtre |